- 微型傳感器可快速檢測飲用水中的痕量 “永久性化學物質”

- 來源:芝加哥大學 發表于 2025/10/10

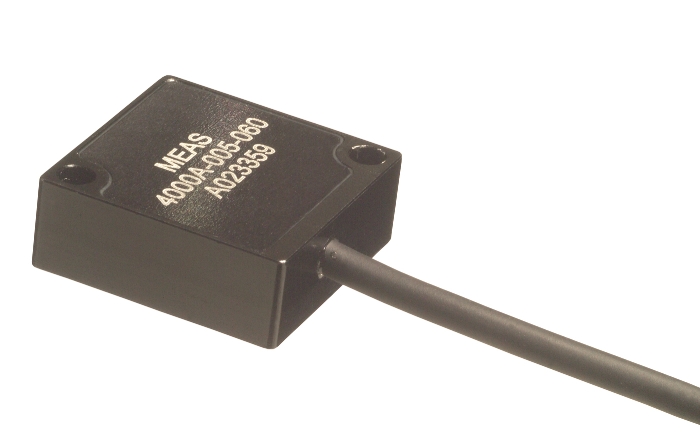

“永久性化學物質” 的檢測難度眾所周知,但芝加哥大學普利茲克分子工程學院與阿貢國家實驗室的合作團隊開發出了一種新型檢測方法。該團隊計劃通過一款便攜式手持設備推廣此方法,利用獨特探針量化全氟和多氟烷基物質(PFAS,即 “永久性化學物質”)的含量,其中部分 PFAS 對人體具有毒性。圖片來源:約翰・齊克(John Zich)

這類物質殘留在我們的水中、血液里以及環境中 ——“永久性化學物質” 的檢測難度向來很大。

不過,芝加哥大學普利茲克分子工程學院(UChicago PME)與阿貢國家實驗室的研究人員合作,開發出了一種檢測水中微量全氟和多氟烷基物質(PFAS)的新方法。該團隊計劃通過一款便攜式手持設備推廣此方法,利用獨特探針量化 PFAS(“永久性化學物質”)的含量,其中部分 PFAS 對人體有毒。

“現有檢測這些污染物含量的方法可能需要數周時間,還需借助頂尖設備和專業技術,” 芝加哥大學普利茲克分子工程學院皇冠家族教授、阿貢國家實驗室首席水戰略專家陳君紅(Junhong Chen,音譯)表示,“我們的新型傳感器設備只需幾分鐘就能檢測出這些污染物。”

這項技術已發表在《自然・水》(Nature Water)期刊上,可檢測出濃度低至 250 每千萬億分之一(ppq)的 PFAS—— 相當于在一個奧運會標準泳池中檢測出一粒沙子。這使得該檢測方法可用于監測飲用水中兩種毒性最強的 PFAS:全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)。美國環境保護署(EPA)近期已提議將這兩種物質的限值設定為 4 萬億分之一。

“PFAS 的檢測與清除是當前環境和公共健康領域的緊迫挑戰,” 芝加哥大學普利茲克分子工程學院教授安德魯・弗格森(Andrew Ferguson)表示,“計算機模擬和機器學習已被證明是極具威力的工具,能幫助我們理解這些分子如何與分子傳感器結合,并為研發更靈敏、更具選擇性的分子探針提供實驗指導。”

“盡管 PFAS 的濃度通常極低,但它們具有一些區別于水中其他溶解物質的分子特征,我們的探針就是專門設計來識別這些特征的,” 同時任職于阿貢國家實驗室和芝加哥大學的資深科學家塞思・達林(Seth Darling)說。

檢測難題

PFAS 是一類具有抗油抗水特性的化學物質,廣泛應用于各類消費和工業產品,包括不粘鍋、快餐包裝、消防泡沫、雨衣和防污地毯。它們常被稱為 “永久性化學物質”,因其穩定性極強,無法自然降解,反而會隨著時間推移在環境和人體中不斷累積。

近年來,有研究表明 PFAS 與多種健康問題相關,包括癌癥、甲狀腺疾病和免疫系統受損。基于部分此類研究,EPA 提議為 PFOS 和 PFOA 設定新的限值。

“執行這些限值的難點在于,PFAS 的檢測極具挑戰性且耗時,” 陳君紅表示,“目前,人們無法僅取一份水樣在家中完成檢測。”

檢測 PFAS 含量的 “黃金標準” 是一種名為 “液相色譜 - 串聯質譜法” 的昂貴實驗室檢測技術,該技術可分離化合物并提供每種化合物的相關信息。

微型傳感器可快速檢測水中的 “永久性化學物質”圖片來源:RG 電極的傳感器設計與表征

研究人員試圖研發更快、更廉價的 PFAS 檢測方法時,面臨著一些挑戰:一方面,水中 PFAS 的濃度往往遠低于其他數十種更常見的污染物;另一方面,PFAS 種類多達數千種,其化學結構僅有細微差異,但在健康影響和監管要求上卻存在重要區別。

不過,陳君紅團隊在過去 15 年中一直致力于研發基于計算機芯片的高靈敏度便攜式傳感器。陳君紅已將該技術應用于自來水鉛含量傳感器,其實驗室團隊認為,該方法同樣可用于 PFAS 檢測。他們提出的 PFAS 檢測技術改良方案,已被納入美國國家科學基金會五大湖水資源創新引擎項目。

人工智能設計探針

陳君紅團隊研發的傳感器核心原理是:當 PFAS 分子附著在設備上時,會改變硅芯片表面的電導率。但他和同事必須解決一個問題 —— 如何讓每個傳感器僅對某一種 PFAS(如 PFOS)具有高特異性。

為實現這一目標,陳君紅、弗格森、達林及其團隊借助機器學習篩選獨特探針。這些探針可附著在傳感設備上,理論上僅與目標 PFAS 結合。2021 年,他們獲得了芝加哥大學數據與計算中心(CDAC)頒發的 “探索挑戰獎”,以支持其利用人工智能設計 PFAS 探針的研究。

“在這一背景下,機器學習是一種能快速篩選無數化學探針、預測哪些最有可能與每種 PFAS 結合的工具,” 陳君紅說。

該團隊在新發表的論文中指出,經計算機預測的其中一種探針,即便在自來水中存在其他濃度高得多的常見化學物質時,仍能選擇性地與 PFOS 結合。當含有 PFOS 的水流過設備時,PFOS 會與新型探針結合,進而改變芯片的電導率。電導率的變化幅度取決于 PFOS 的濃度。

為確保新設備檢測結果的準確性,該團隊與 EPA 合作,采用 EPA 認可的液相色譜 - 串聯質譜法確認 PFAS 濃度,并驗證其結果與新設備的檢測結果一致。團隊還發現,即便經過多次檢測和沖洗循環,該傳感器仍能保持準確性,這表明其具備實時監測的潛力。

“我們的下一步計劃是預測并合成針對其他 PFAS 的新型探針,并探索該技術的規模化應用,” 陳君紅表示,“在此基礎上,這種方法還可拓展至更多檢測場景 —— 從飲用水中的化學物質,到廢水中的抗生素和病毒,應用前景廣闊。”

最終,消費者或許能通過這種技術自行檢測家中水質,從而在環境選擇和日常消費方面做出更明智的決策。

期刊信息:《自然・水》(Nature Water)

信息來源:芝加哥大學

- 如果本文收錄的圖片文字侵犯了您的權益,請及時與我們聯系,我們將在24內核實刪除,謝謝!