- 手機變身 CPR “精準裁判”!韓國雷達技術讓急救設備走進大眾生活

- 來源:賽斯維傳感器網 發表于 2025/9/24

在城市街頭、居民小區等院外場景,心臟驟停(OHCA)的黃金救治時間僅有 4-6 分鐘,而心肺復蘇(CPR)的按壓深度是否達標,直接決定患者能否挺到急救車抵達。國際指南明確要求成人 CPR 按壓深度需維持在 5-6 厘米,但現實是,多數路人施救時僅憑感覺判斷,傳統監測設備要么需要專業醫護人員攜帶,要么像智能手表、手機傳感器那樣需直接接觸身體,干擾按壓動作,導致院外 CPR 的深度達標率不足 30%。

如今,這一困境有望被打破。韓國西江大學電子工程系與首爾國立大學醫學院的聯合研究團隊,在《Sensors》期刊(2025 年第 25 卷第 5947 期)發表的最新成果顯示,基于調頻連續波(FMCW)雷達的非接觸監測技術,可直接集成到普通智能手機中,讓每個人的手機都能成為 CPR 按壓深度的 “精準裁判”,無需額外購置專業設備。

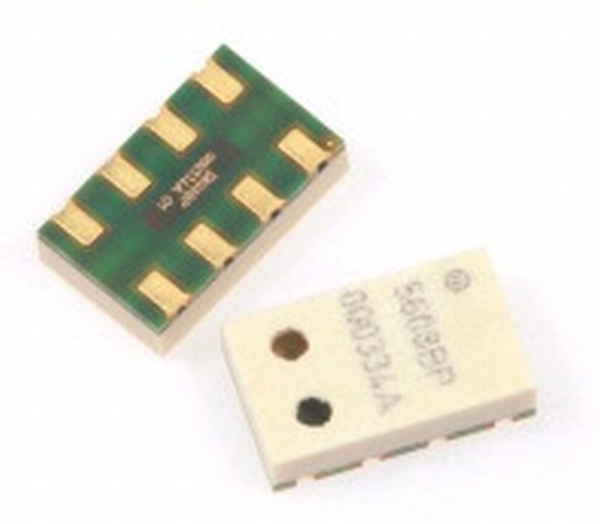

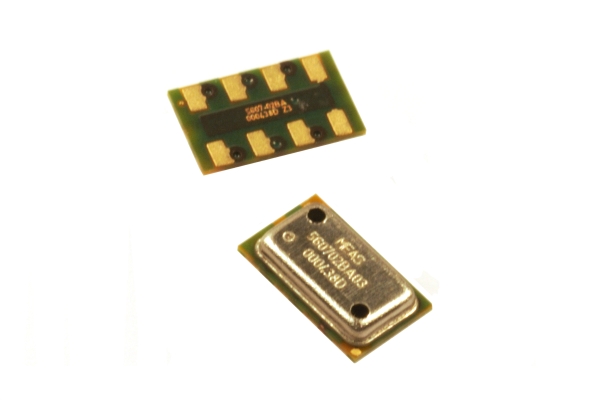

這項技術的核心優勢,在于它擺脫了 “接觸式監測” 的物理束縛。研究團隊選用的 TI AWR1243 型 77GHz FMCW 雷達,能通過電磁波捕捉胸部按壓時的微小運動 —— 當施救者按壓胸部時,胸部的起伏會讓雷達回波產生細微的頻率變化,這種變化被稱為 “微多普勒信號”。團隊通過特殊的信號處理技術,將這些信號轉化為清晰的 “運動圖譜”,再結合深度卷積神經網絡(DCNN)分析圖譜特征,就能反向推算出按壓深度。

值得關注的是,該技術對現有手機硬件的兼容性極高。研究指出,當前多款主流智能手機已搭載雷達模塊,比如 iPhone 11 及后續機型的超寬帶(UWB)雷達、部分安卓旗艦機的毫米波雷達,這些硬件只需通過固件升級和算法適配,就能支持 FMCW 雷達的監測功能。這意味著,未來普通人無需額外花錢買設備,拿出手機就能開啟 CPR 深度監測,大幅降低了急救技術的普及門檻。

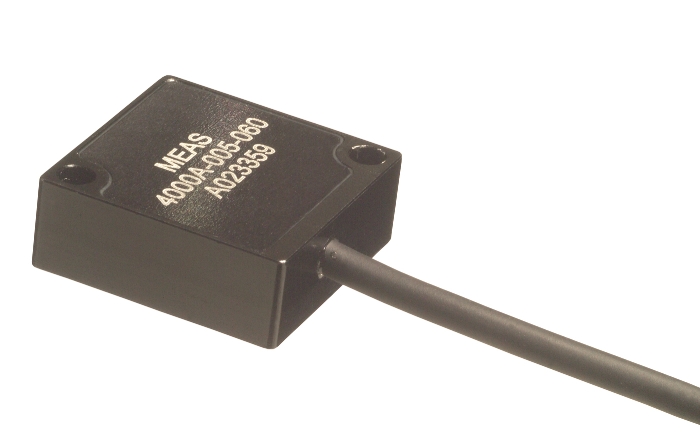

當然,從實驗室里的專業雷達設備,到口袋里的手機,技術還需跨越三道 “適配關”。第一道是 “穩定性關”:實驗室中雷達通過三腳架固定,而實際急救時,手機可能被隨意放在地面、急救包上,甚至由人手持,輕微抖動都會影響數據精度。對此,團隊計劃將手機的加速度傳感器、陀螺儀與雷達數據結合 —— 當手機晃動時,傳感器能實時捕捉角度變化,自動修正雷達測量的偏差,確保即使在手持狀態下,深度估計的誤差波動也能控制在 0.05 厘米以內。

第二道是 “算力關”:實驗室中分析數據的 DCNN 模型有 18 層結構,需要較強的計算能力,而手機的算力有限。研究團隊正在通過 “模型輕量化” 技術優化,在不降低精度的前提下,將模型的參數數量減少 60%,讓手機能實時計算按壓深度,無需等待數據上傳到云端。

第三道是 “場景關”:實驗室用的是標準人體模型,而實際患者的年齡、體型差異很大 —— 兒童的胸部更小、老年人的胸部彈性更差、肥胖者的胸部脂肪層更厚,這些都會影響雷達信號的捕捉。團隊已開始擴大數據集,收集不同人群的模擬按壓數據,通過 “遷移學習” 讓模型適應更多場景,比如針對兒童優化后,即使是 3-4 厘米的按壓深度,也能精準識別。

為驗證手機集成的可行性,研究團隊用改裝的 iPhone 11 進行了模擬測試:將手機放置在距離人體模型胸部 90 厘米的正上方,8 名無急救經驗的受試者按照 90-110 次 / 分鐘的速率按壓,手機監測的按壓深度均方根誤差(RMSE)僅為 0.42 厘米,與專業雷達設備 0.407 厘米的精度幾乎持平,完全符合臨床監測需求。

更貼心的是,團隊還計劃開發配套的急救 APP。當用戶開啟 CPR 監測功能后,手機屏幕會實時顯示按壓深度數值,若深度不足或過深,會發出聲光提示;同時,APP 還能將數據同步傳給急救中心,讓調度員通過視頻指導時,不僅能看姿勢,還能精準調整按壓力度,形成 “監測 - 反饋 - 指導” 的閉環。

首爾國立大學醫學院的研究人員表示,這項技術若能普及,將徹底改變院外急救的格局 —— 它讓 “精準 CPR” 不再依賴專業設備,而是成為每個人都能掌握的技能,尤其對人口密集的城市、醫療資源薄弱的鄉鎮地區,意義更為重大。未來,隨著手機廠商逐步預裝相關算法,或許用不了多久,“拿手機測 CPR 深度” 會像 “用手機打急救電話” 一樣普遍。

Choi, I.; Lee, S.G.W.; Kong, H.-J.; Hong, K.J.; Kim, Y. Estimation of Compression Depth During CPR Using FMCW Radar with Deep Convolutional Neural Network. Sensors 2025, 25, 5947.

- 如果本文收錄的圖片文字侵犯了您的權益,請及時與我們聯系,我們將在24內核實刪除,謝謝!