- 傳感器意外發現:海岸濕地洪水后甲烷排放反降,改寫生態認知

- 來源:美國托萊多大學(University of Toledo) 發表于 2025/9/11

在氣候變化背景下,海岸濕地的洪水響應一直是生態研究的焦點 —— 傳統觀點認為,洪水會加劇濕地甲烷(強效溫室氣體)排放,但美國托萊多大學主導的一項研究,卻通過密集部署的傳感器得出了相反結論。該研究隸屬于大型合作項目 COMPASS-FME,旨在厘清海岸生態系統對洪水的響應機制,為優化生態預測模型提供依據,近期相關成果已發表于《Global Change Biology》期刊。

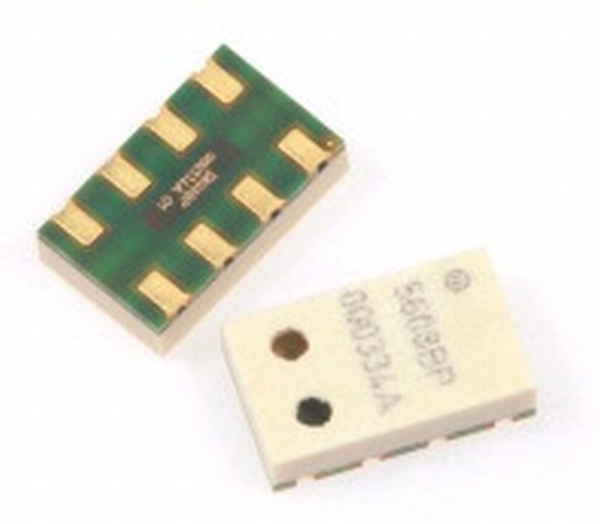

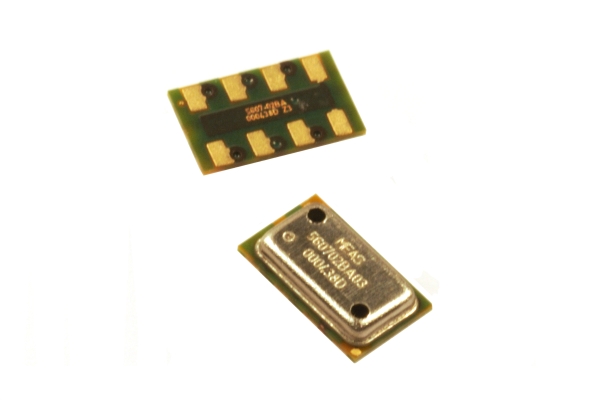

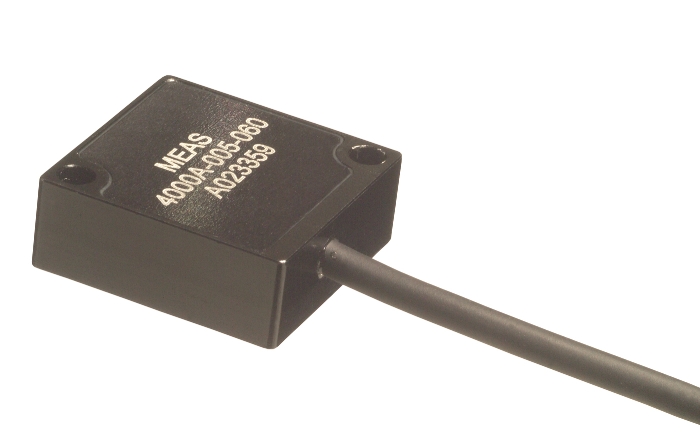

為獲取精準數據,研究團隊在俄亥俄州渥太華國家野生動物保護區的 16 英畝區域內,安裝了近 300 個傳感器,如同為濕地搭建 “ICU 監測系統”—— 實時追蹤土壤狀況、水體變化、植物樹液流動等多維度指標。經過三年對俄亥俄州西北部三個站點的觀測后,團隊正籌備 2027 年夏季的突破性實驗:與保護區合作,在其中一個站點構建可控洪水環境,通過人工調控洪水的時機、持續時間和強度,彌補自然洪水 “不可控” 的研究短板。

而此前的觀測已帶來意外突破。團隊成員英克・福布里希(Inke Forbrich)副教授及其團隊發現,在老婦人溪的低洼海岸濕地中,高水位及隨之而來的植被變化,反而使甲烷排放量下降。深入研究揭示了兩大關鍵機制:一是不同植物運輸甲烷的能力存在差異,植被構成改變直接影響甲烷釋放效率;二是靜止水體能有效消耗甲烷,且水柱越深,甲烷被去除的量越多 —— 這兩點共同逆轉了 “洪水促甲烷排放” 的固有認知。

項目另一核心方向聚焦土壤水文。肯尼迪・多羅(Kennedy Doro)副教授團隊原本推測,研究區域土壤為 “黏土覆基巖” 結構,地下水流動性差,但傳感器數據卻顯示,該生態系統的土壤具有高度異質性,地下水運動模式常與預期相悖。這一發現對理解濕地植物生存至關重要:土壤水分運動直接決定氧氣供給,若缺氧嚴重,可能導致樹木大量死亡,形成 “幽靈森林”。

目前,團隊正緊鑼密鼓推進可控洪水實驗的前期準備:搭建能快速淹沒森林濕地的水泵系統、修建擋水堤壩,同時完善供電與通信基礎設施,為后續密集監測鋪路。“這是美國歷史上規模最大的海岸研究項目之一,” 項目聯合負責人邁克爾・溫特勞布(Michael Weintraub)教授表示,“已有的發現已顛覆不少傳統認知,而可控實驗階段必將帶來更多突破,幫助我們更精準地預測未來氣候變化下的海岸生態動態。”

- 如果本文收錄的圖片文字侵犯了您的權益,請及時與我們聯系,我們將在24內核實刪除,謝謝!